受付サインって、何ですか?

どうやって準備すればいいですか?

受付サインは、「新郎側と新婦側のゲストをそれぞれの受付に案内するため」のものですよ!

\旦那自作の受付サイン/

この記事では、受付サインについて種類や作り方を紹介します。

これさえ読めば、受付サインのことがすべてわかるようになります!

\【これで決まり】大人気から意外な商品も!/

この記事は消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信情報を参考にし、コンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。

受付サインとは?役割・設置場所

結婚式の準備を進める中で「受付サインって何?」と思った方も多いのではないでしょうか?

受付サインは、受付に立つゲストが迷わずスムーズに案内されるための、“道しるべ”のようなアイテムです。

デザインや配置にもこだわることで、結婚式全体の印象をぐっと格上げしてくれる重要なペーパーアイテムなんです。

「Groom」「Bride」でゲストを案内

受付サインは、

- Groom(新郎側)

- Bride(新婦側)

と書かれたものをそれぞれ1つずつ用意するのが一般的です。

親族や友人など、ゲストは「どちら側の受付に行けばいいのか?」が分からないこともありますよね。

そんなとき、受付サインがあることでゲストが迷わず行動できるようになります。

受付サインはどこに置くのが正解?

受付サインの設置場所は、基本的に受付テーブルの上や前方です。

ただし最近は、ウェルカムスペースと一体化させておしゃれに演出するケースも増えています。

| 配置パターン | メリット |

|---|---|

| 1.受付テーブル上 | 一番見やすく、間違えにくい |

| 2.ウェルカムスペース寄り | 写真映え・トータルコーディネート◎ |

ペーパーアイテム全体のバランスを考えて配置すると統一感が出て素敵ですよ。

「受付サイン」と聞くと地味な存在に思えるかもしれませんが、“おもてなし”の第一歩とも言える、大切なアイテムです。

- 新郎・新婦どちらのゲストかを明確に案内

- 基本的に受付テーブルに置く

- 英語表記(Groom / Bride)が人気だけど、和風デザインなら漢字表記もGood

受付サインの種類を紹介|サイズ・デザイン、選び方のヒントも!

受付サインは、「Groom」「Bride」と書かれているだけのシンプルなものから、世界観やテーマに合わせてアレンジされたものまで、実はバリエーション豊富です。

ここでは、よく使われるサイズ感や、人気のデザインタイプを紹介します。

受付サインのサイズは?ハガキサイズがおすすめ!

受付サインのサイズ選びは、「見やすさ」と「全体バランス」がカギ。

大きすぎると受付周りの装飾を邪魔してしまい、小さすぎると読みづらい…ということも。

| サイズ | 特徴とおすすめポイント |

|---|---|

| ハガキサイズ(100×148mm) | 定番サイズ!誰にでも見やすく、印刷しやすい |

| A4(210×297mm)、A5(148×210mm) | デザイン性重視の方・個性を出したい方におすすめ |

また、アクリル板やフォトフレームを使う場合は、厚みや立てやすさも考慮して選ぶと良いですよ。

私は『はがきサイズ』で作成しました!

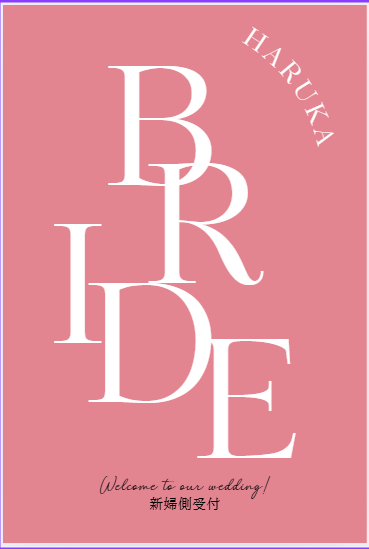

受付サインのデザインは「和風・洋風・ディズニー」まで多彩

結婚式の雰囲気やテーマに合わせて、受付サインのデザインも自由自在。最近は世界観に統一感を持たせる花嫁さんがとても多く、デザインのこだわりが光るアイテムのひとつになっています。

洋風デザイン(ナチュラル・クラシック・カジュアル)

- 英語表記(Groom/Bride)でおしゃれに

- フォントにこだわったシンプル&洗練スタイル

- トレーシングペーパーやくすみカラーのペーパーが人気

和風デザイン(和婚・神前式にぴったり)

- 「新郎様側」「新婦様側」といった表記

- 水引や和柄モチーフ、落ち着いた色味が特徴

- 和紙や縦書きで高級感UP

ディズニーテーマ(ファンから圧倒的支持!)

- ミッキー&ミニーのイラスト入り

- プリンセス風フォントやシンデレラカラーの装飾

- Canvaやテンプレート素材も豊富でDIYしやすい

デザイン選びのコツ

- 披露宴会場やペーパーアイテムの雰囲気と合わせる

- フォトブースとの兼ね合いも考えて“映え”を意識

- 式場の雰囲気(ガーデン/ホテル/神社)もヒントに

私が検討したデザイン集

受付サインのデザイン、どれにすればいいか迷う…

せっかくなら、素敵なものにしたいですよね!

以下のサイトで、私が検討したすべてのデザインをまとめています。

受付サインの作り方と準備の流れ|失敗しないためのポイントも解説!

受付サインは「手作り」でも「購入」でもOK。でも、「何を選べばいい?」「いつまでに準備すればいい?」と悩むプレ花嫁さんも多いですよね。

ここでは、自作派と購入派のメリット・デメリット、そして準備のベストタイミングや注意点について、しっかり解説します!

自作?購入?どっちが正解?失敗しない選び方のポイント

| 項目 | DIY | 購入 |

|---|---|---|

| 手軽さ | 時間がかかる | プロに任せる |

| クオリティ | 個人差あり | 高い |

| コスト | 数100円 | 1000円前後 |

手作り(DIY)派におすすめの人

- コストを抑えたい!

- 世界観にこだわりたい!完全オリジナルが理想

- CanvaやWordで簡単にデザインできるスキルがある

Canva(無料テンプレート多数)×プリンター(自宅orコンビニ)

購入派におすすめの人

- デザインセンスに自信がない/時間がない

- 高級感・プロ仕上げにこだわりたい

- 他のアイテムとセットで頼みたい(席札・メニュー表など)

受付サインはいつから準備すればいい?

準備の目安スケジュールについて、説明します。

| タイミング | やること |

|---|---|

| 式の2〜3ヶ月前 | デザイン選定・購入or手作り検討開始 |

| 式の1ヶ月前 | オーダー確定 or 自作スタート |

| 2週間前までに | 印刷・実物完成・会場持ち込みの確認 |

結婚式準備はやることが多いので、ギリギリになるとバタバタしがち。

⚠ 注意点まとめ

- 受付に合ったサイズを選ぶこと!(大きめにしたい場合は、式場へ確認)

- 運搬方法・梱包も意外と大事(アクリル素材などは傷や割れに注意)

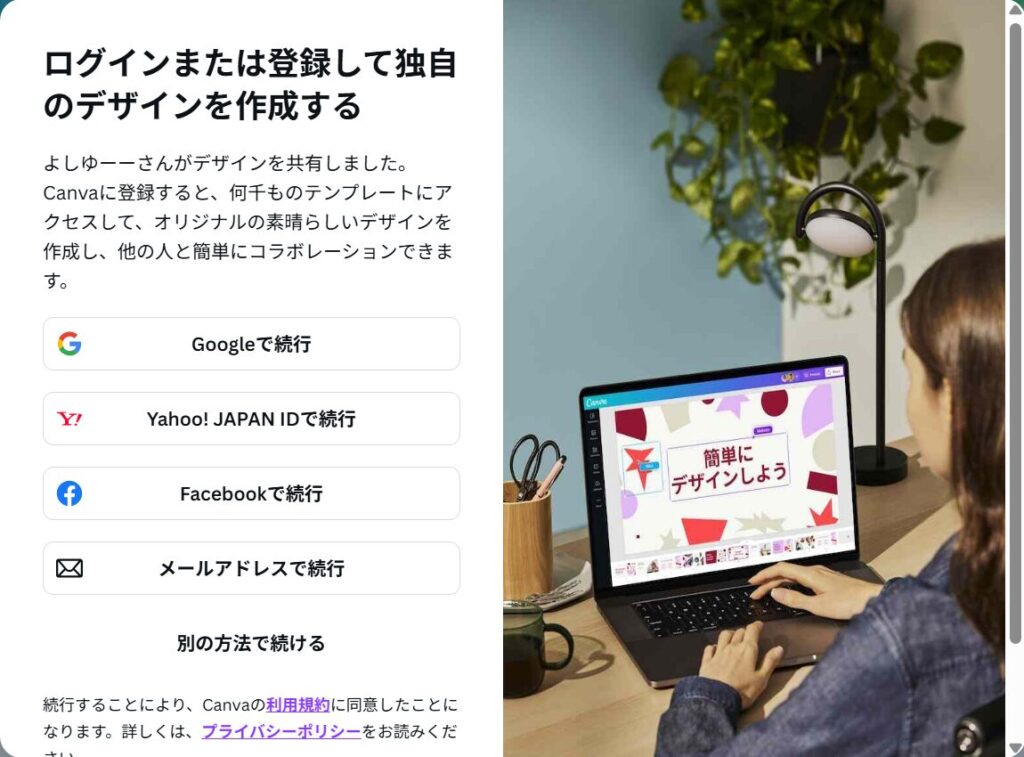

【テンプレート配布】無料でおしゃれ!受付サインが3分で完成

「受付サインを作るのって大変そう…」「デザインセンスに自信がない」「時間がない」そんな方でも大丈夫!このテンプレートを使えば、文字を差し替えるだけで受付サインが完成します。

しかも、完全無料で利用OK。あなたの素敵な結婚式の助けになれば嬉しいです♡

私のサイトのモットーは「便利で無料に素敵を!」なので、皆さんのお役に立てれば幸いです!

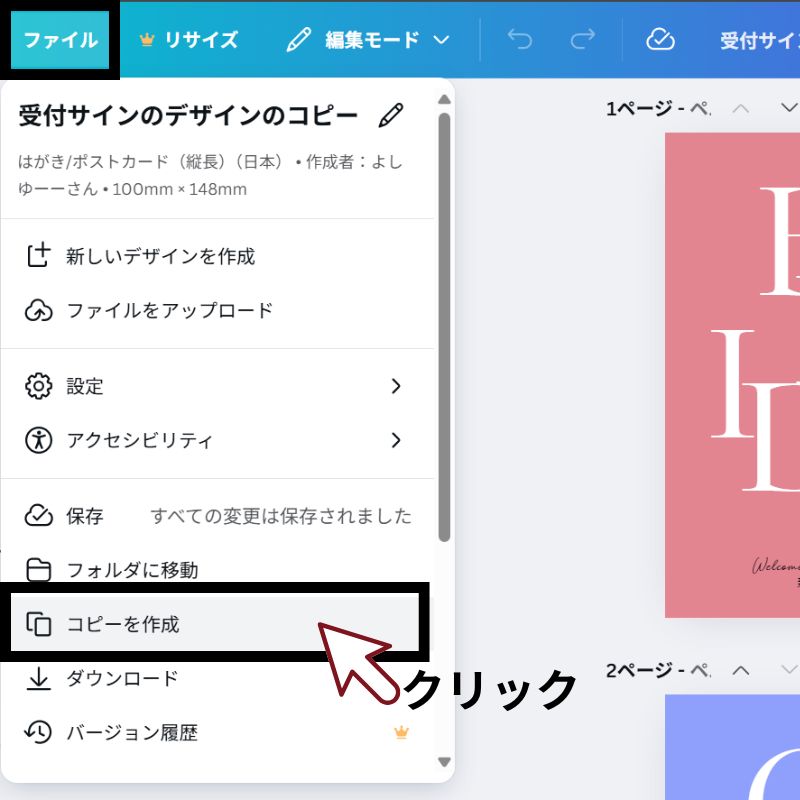

ただし、必ず「コピー」をして使用してください!

使い方はかんたん3ステップ

- 使用の端末ごとで多少画面が異なります。

- 個人利用のみ可・商用利用はできません。

- 画像データをそのまま、もしくは加工して、転載・配布・複製することはできません

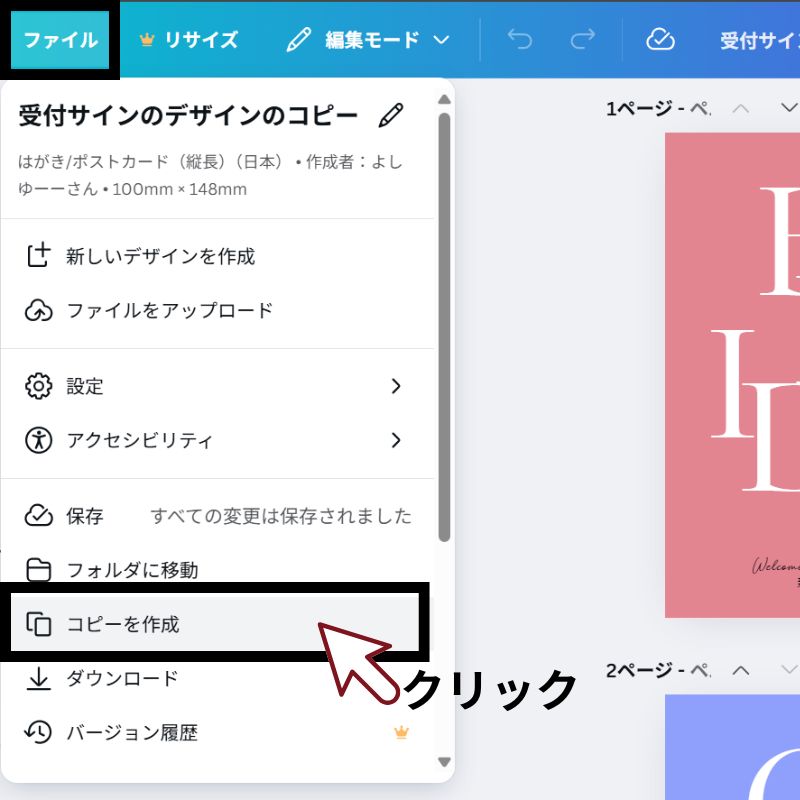

PCの場合

画面上部の「ファイル」>「コピーを作成」をクリック。

スマホの場合

画面上部の「・・・」>「コピーを作成」をクリック。

そのまま編集すると、他の人も編集されたデータを開くことになってしまいます。

もし、元データが何度も上書きされるようなら、有料プランに移行する場合もありますのでご了承ください。

コピーをしたら、名前部分を変更してください。

私はダイソーのフレームを使いました!コスパ抜群でおすすめです。

使用した商品はこちら:

印刷は、自宅のプリンターやコンビニで行いましょう。

私は自宅にあるプリンターを使用しました!

自宅にプリンターがない人は、コンビニ印刷も便利!やり方が分からない方は、こちらを参考に

使うときの注意点まとめ

- テンプレートは必ず「コピーして使用」を守ってください。

- Canvaの操作が初めての方は、スマホよりPCのほうが簡単に編集できます。

- 印刷用は「PDF(印刷)」形式でダウンロードすると綺麗に仕上がります

FAQ|「受付サイン」に関するよくある質問

- 結婚式の受付サインは「いらない」って本当?

-

基本的には、必要です。

ただ、小規模な式やゲストが親族中心の場合、省略されることもあります。受付をスムーズに案内したり写真映えを重視したい場合は、設置しておくと安心です。

- ウェルカムサインや席次表と何が違うの?

-

受付サインは「新郎側」「新婦側」の案内用。

ウェルカムサインは式全体の歓迎表示、席次表は座席案内。それぞれ役割が異なり、併用することで案内がスムーズになります。

まとめ|受付サインは小さな気配り、でも大きな印象に

受付サインは、ゲストをスムーズに案内するための実用的なアイテムでありながら、結婚式全体の雰囲気やおもてなしの心をさりげなく伝える大切な存在です。設置場所やデザインにこだわることで、式の第一印象をぐっと高めることができます。

定番の「Groom」「Bride」表記から、和風・ディズニーテーマまで、受付サインのデザインは自由自在。サイズや素材の選び方を工夫すれば、自分たちらしさをより一層表現することができます。

手作りでも購入でも、自分たちに合った方法で準備することが大切。テンプレートを使えば、費用をかけずにおしゃれな受付サインも簡単に作れます。ほんのひと工夫で、ゲストに安心感と感動を届けられる――そんな受付サインを、ぜひ心を込めて準備してみてくださいね。

手作りでも購入でもOKなので、自分たちのスタイルに合った方法で準備してみてくださいね。

コメント